"Weiße Tod": Vom Film & Scharfschützen Bis Zum Winter

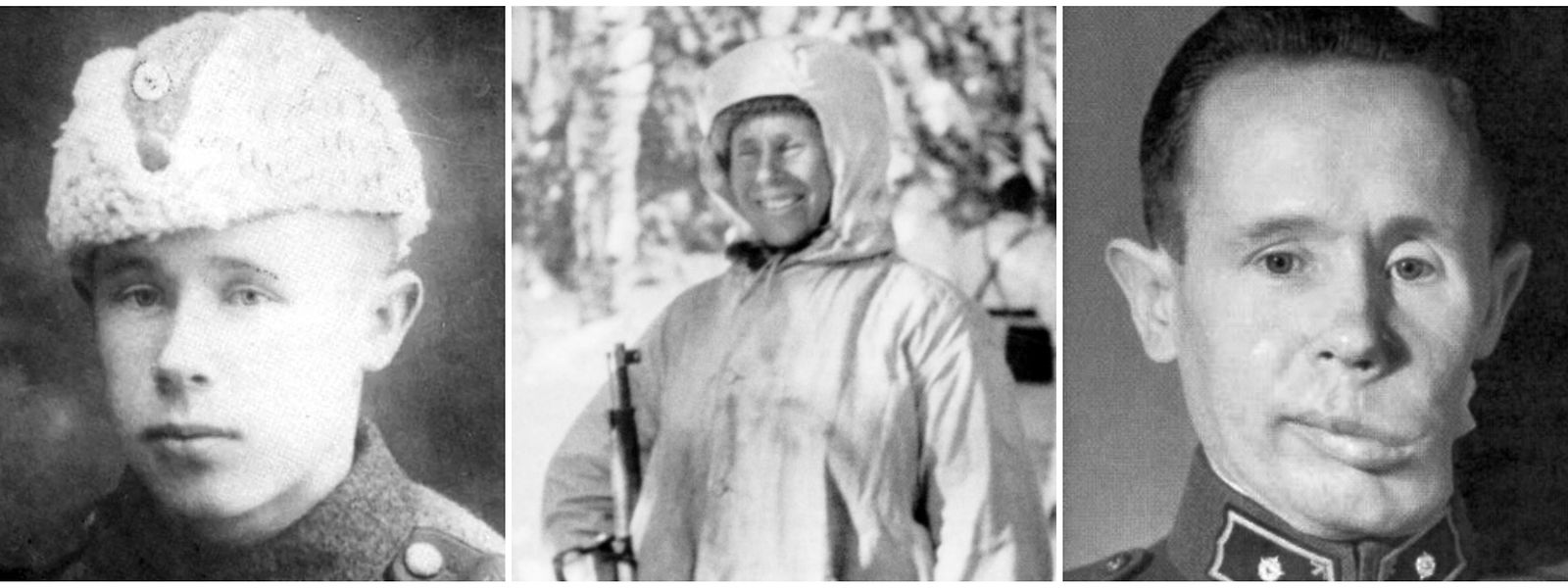

Kann eine einzelne Person in nur 100 Tagen mehr als 500 Menschen töten und dabei in die Geschichte eingehen? Die Antwort ist ein klares Ja, und die Geschichte dieses Mannes ist ebenso faszinierend wie erschreckend.

Die Bezeichnung "Der weiße Tod" erregt in den Ohren derjenigen, die sich mit dem Zweiten Weltkrieg und insbesondere mit dem Winterkrieg zwischen Finnland und der Sowjetunion auseinandergesetzt haben, sofortige Aufmerksamkeit. Doch der "Weiße Tod" ist mehr als nur ein Spitzname; er ist ein Symbol für unerbittliche Präzision, tödliche Effizienz und die kalte, unbarmherzige Realität des Krieges. In den eisigen Landschaften Finnlands, wo die Temperaturen auf eisige Minusgrade sanken, fand ein Mann seinen Platz in den Annalen der Militärgeschichte, indem er eine Legende schuf, die bis heute nachhallt.

Dieser Artikel beleuchtet nicht nur die Geschichte von Simo Häyhä, dem finnischen Scharfschützen, der diesen Namen trug, sondern auch die verschiedenen Kontexte, in denen der Begriff "Der weiße Tod" auftaucht, von Filmen über Naturkatastrophen bis hin zu den Schattenseiten menschlicher Krankheiten und Kriegsführung. Es ist eine Erkundung der unterschiedlichen Facetten dieses Begriffs und seines anhaltenden Einflusses auf unser Verständnis von Geschichte, Natur und menschlicher Existenz.

| Name | Simo Häyhä |

| Geboren | 17. Dezember 1905, Rautjärvi, Finnland |

| Gestorben | 1. April 2002, Hamina, Finnland |

| Spitzname(n) | "Der weiße Tod" |

| Beruf/Tätigkeit | Scharfschütze, Landwirt |

| Militärische Laufbahn | Finnische Armee (Winterkrieg, Fortsetzungskrieg) |

| Rang | Korporal |

| Bestätigte Abschüsse (Winterkrieg) | 505 (Scharfschütze), 200+ (mit Maschinenpistole) |

| Auszeichnungen | 1. Klasse des Freiheitskreuzes mit Schwertern, u.a. |

| Besondere Fähigkeiten | Extremes taktisches Geschick, Geduld, Präzision, Tarnungsexpertise, Kältebeständigkeit. |

| Wichtige Kriegsteilnahme | Winterkrieg (1939-1940), Fortsetzungskrieg (1941-1944) |

| Bemerkenswertes Zitat | "Ich tat nur, was mir befohlen wurde, und tat es so gut ich konnte." |

| Referenz | Britannica - Simo Hayha |

Simo Häyhä wurde von den sowjetischen Soldaten aufgrund seiner unglaublichen Fähigkeiten im Winterkrieg "Der weiße Tod" genannt. Häyhä, ein finnischer Jäger, der sein Leben in der Wildnis verbrachte, nutzte seine Fähigkeiten und die eisigen Bedingungen des finnischen Winters, um die sowjetischen Streitkräfte zu dezimieren. Er war bekannt für seine Geduld, seine Präzision und seine Fähigkeit, sich im Schnee zu tarnen, was ihn zu einem extrem schwer zu fassenden und gefährlichen Gegner machte. Er trug immer einen weißen Tarnanzug und versteckte sich geschickt in der schneebedeckten Umgebung. Diese Tarnung, zusammen mit seinen Scharfschützenfähigkeiten, ermöglichte es ihm, seine Feinde zu überraschen und mit verheerender Effizienz auszuschalten.

Der Winterkrieg, der nur etwa 100 Tage dauerte, sah Häyhä 505 bestätigte Abschüsse durch Scharfschützen erzielen, eine Zahl, die selbst in den Annalen der Militärgeschichte ihresgleichen sucht. Darüber hinaus soll er mit einer Maschinenpistole über 200 weitere Soldaten getötet haben. Seine Fähigkeit, die eisige Kälte zu überstehen, sich nahezu unsichtbar im Schnee zu bewegen und aus großer Entfernung tödliche Treffer zu erzielen, machte ihn zu einer lebenden Legende. Die sowjetischen Soldaten, die sich mit den extremen Bedingungen und der hartnäckigen finnischen Verteidigung auseinandersetzen mussten, fürchteten den "Weißen Tod" und versuchten verzweifelt, ihn zu eliminieren. Häyhä überlebte jedoch mehrere Versuche, ihn zu töten, bis er im März 1940 von einem Explosivgeschoss im Kiefer schwer verletzt wurde.

Der Begriff "Der weiße Tod" wurde jedoch nicht nur für Simo Häyhä verwendet. Er wurde auch mit anderen Ereignissen und Phänomenen in Verbindung gebracht, die Zerstörung und Tod mit sich brachten. Der Film "Der weiße Tod" aus dem Jahr 1921, ein deutsches Stummfilmdrama, zeigt eine frühe Interpretation dieses Begriffs in einem ganz anderen Kontext. Die Geschichte dreht sich um Themen wie Verlust, Leid und die unerbittliche Natur des Schicksals. Die 1954 erschienene Dokumentation "Weißer Tod in Alaska" beleuchtet die Gefahren der Natur und zeigt, wie die Elemente in extremen Umgebungen zur Bedrohung für das menschliche Leben werden können.

Der Begriff "Der weiße Tod" taucht auch im Kontext des Hungerwinters 1946/47 auf, als Deutschland, dessen Städte zerbombt und dessen Bevölkerung von Mangel und Entbehrung geplagt waren, einen der kältesten Winter des Jahrhunderts erlebte. Die Kombination aus extremer Kälte, Mangel an Nahrung und Ressourcen sowie den Nachwirkungen des Krieges führte zu einem weit verbreiteten Leid und zahlreichen Todesfällen. Dieser Winter, der durch eisige Temperaturen und einen Mangel an notwendigen Gütern gekennzeichnet war, traf die Bevölkerung Deutschlands hart und verdeutlichte die verheerenden Auswirkungen von Krieg und Zerstörung auf die Gesellschaft.

Auch in der Literatur und im Kino findet der Begriff "Der weiße Tod" seinen Ausdruck. In dem Film "Der weiße Tod" (1921) inszeniert von Adolf Gärtner, steht der "Weiße Tod" für die unerbittliche Macht des Todes und des Verderbens. Der Film, der in der Weimarer Republik entstand, thematisiert die Verwüstungen des Krieges und die Auswirkungen auf die menschliche Psyche. Der Film, der in der Weimarer Republik entstand, thematisiert die Verwüstungen des Krieges und die Auswirkungen auf die menschliche Psyche.

Darüber hinaus ist die Tuberkulose, oder kurz TB, eine weltweit verbreitete Infektionskrankheit, die durch Bakterien verbreitet wird, auch als "Der weiße Tod" bekannt. Dieser Name, der vom Bamberger Mediziner Johann Lukas Schönlein aufgrund des charakteristischen histopathologischen Bildes geprägt wurde, unterstreicht die verheerenden Auswirkungen dieser Krankheit auf die menschliche Gesundheit und das Leben. Die Bezeichnung erinnert an die bleiche Haut, die oft mit Tuberkulose verbunden ist, sowie an die hohe Sterblichkeit, die mit dieser Krankheit verbunden ist. Die Krankheit forderte im Laufe der Geschichte Millionen von Menschenleben und war ein ständiger Begleiter der Menschheit. Die Bezeichnung "Der weiße Tod" spiegelt die Furcht und das Leid wider, das mit Tuberkulose verbunden war und ist.

Das Lawinenunglück im Montafon im Januar 1954 war ein weiteres Ereignis, das mit dem "Weißen Tod" in Verbindung gebracht wurde. Heftige Schneefälle und Lawinenabgänge forderten zahlreiche Opfer in der Region. Die Dokumentation zum Lawinenunglück, die in der Montafoner Schriftenreihe 11 "Der Lawinenwinter 1954" nachgelesen werden kann, zeugt von der zerstörerischen Kraft der Natur und dem Kampf der Menschen gegen die Elemente. Auch heute noch erinnert man sich in der Region an die Ereignisse des Winters 1954.

Auch die Literatur griff den Begriff auf. So taucht er in Willy Vandersteens "Bessy 022 Der weiße Tod" und in der Geschichte von Gandalf, der als "Gandalf der Weiße" vom Tod zurückkehrt, auf. In diesen Geschichten und Filmen repräsentiert der "Weiße Tod" verschiedene Aspekte wie die Unvermeidlichkeit des Todes, die zerstörerische Kraft der Natur oder die Wiedergeburt und den Wandel.

In dem Roman und den Filmen "Der Herr der Ringe" von J.R.R. Tolkien erfährt der Begriff "Tod" eine vielschichtige Interpretation, vor allem im Zusammenhang mit der Figur Gandalf, dem "Weißen". Gandalf, ein Istari oder Zauberer, der als inkarnierter Geist in die Welt kam, erlebte den Tod in einer Weise, die sich von der Erfahrung eines Hobbits oder eines Menschen unterschied. Sein Tod und seine anschließende Rückkehr als Gandalf der Weiße symbolisieren Transformation, Wiedergeburt und die Erneuerung der Hoffnung im Angesicht der Dunkelheit.

Der "Weiße Tod" steht also für mehr als nur einen Scharfschützen oder eine bestimmte historische Periode. Er repräsentiert ein breites Spektrum an Themen und Erfahrungen, von der Brutalität des Krieges und der zerstörerischen Kraft der Natur bis hin zu den Schattenseiten menschlicher Krankheiten und der Unvermeidlichkeit des Todes. Die verschiedenen Verwendungen des Begriffs im Laufe der Geschichte zeigen seine anhaltende Relevanz und seine Fähigkeit, Emotionen, Ängste und Respekt in uns auszulösen.

Die Geschichte des "Weißen Todes" - sei es Simo Häyhä, der im Schnee versteckte Scharfschütze, die tödliche Kälte des Hungerwinters oder die allgegenwärtige Gefahr der Tuberkulose - erinnert uns an die Zerbrechlichkeit des Lebens und die Kräfte, die es bedrohen. Gleichzeitig zeigen sie auch die Widerstandsfähigkeit, den Mut und die Entschlossenheit der Menschen, denen diese Kräfte ausgesetzt sind. Die Geschichten, die mit diesem Namen verbunden sind, bieten uns einen Einblick in die Tiefen der menschlichen Erfahrung, die wir trotz aller Unterschiede miteinander teilen.

Article Recommendations

Detail Author:

- Name : Mr. Junius Stark

- Username : esther.mann

- Email : jones.carey@gmail.com

- Birthdate : 1987-12-10

- Address : 7463 O'Hara Courts Carmeloberg, MT 22540

- Phone : 847.441.9958

- Company : Rodriguez, Gleason and Kihn

- Job : Rail Transportation Worker

- Bio : Sit temporibus blanditiis error ipsum. Libero vitae vitae aut repellendus provident nostrum odio. Voluptatem tempore consequuntur voluptatem non.

Socials

linkedin:

- url : https://linkedin.com/in/kellie_xx

- username : kellie_xx

- bio : Aut ipsa vel similique dolores quos sint sunt.

- followers : 5797

- following : 1336

facebook:

- url : https://facebook.com/kellie.swift

- username : kellie.swift

- bio : Deleniti minima a occaecati earum quas inventore quia est.

- followers : 5853

- following : 1934

instagram:

- url : https://instagram.com/kellie_swift

- username : kellie_swift

- bio : Voluptatem reprehenderit ut aut hic. Omnis commodi enim recusandae. Accusamus amet omnis quis sunt.

- followers : 1732

- following : 2065